紋章上絵 作業工程

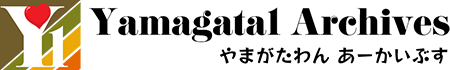

尾関紋上絵屋 尾関 勉さん(紋章上絵師:山形市)

作業工程それぞれの技と工夫

家紋を描く工程には、紋の型紙作成・反物の下ごしらえ・紋の刷り込み・紋の線描き・仕上げの5つの工程があります。

①紋の型紙作成

『平安紋鑑』という家紋の紋帳を見ながら、紋の型紙を作ります。分回し(ぶんまわし)という木製のコンパスに筆を取り付けて、墨で紙に紋の大きさの円を描き、2等割、3等割というように割り出しをします。型紙は、小刀で切り抜きます。

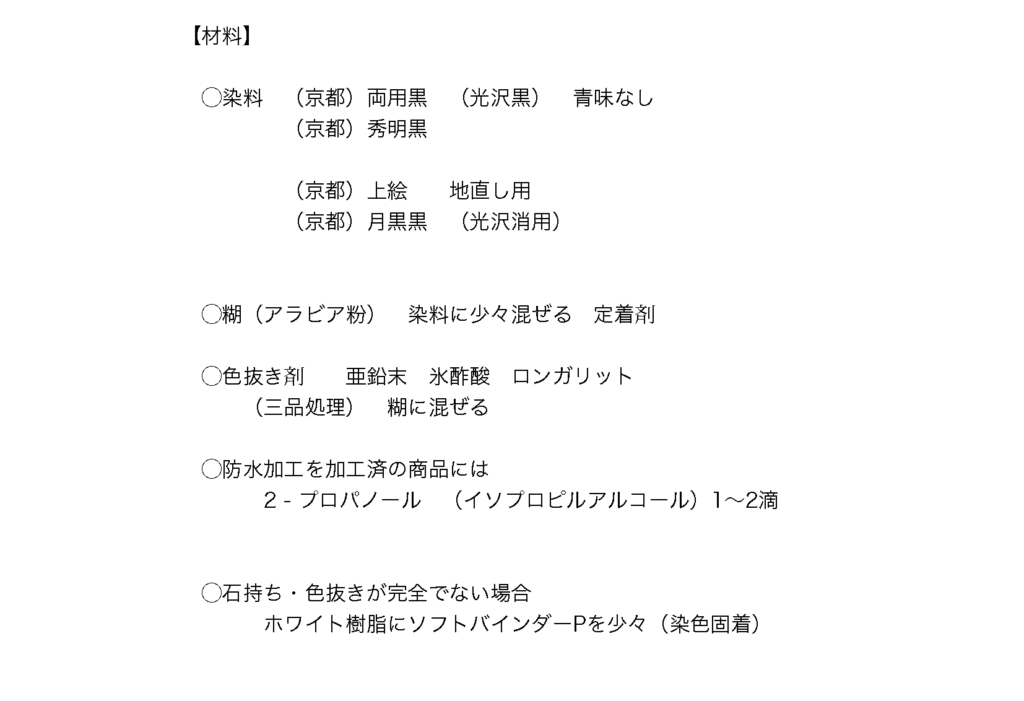

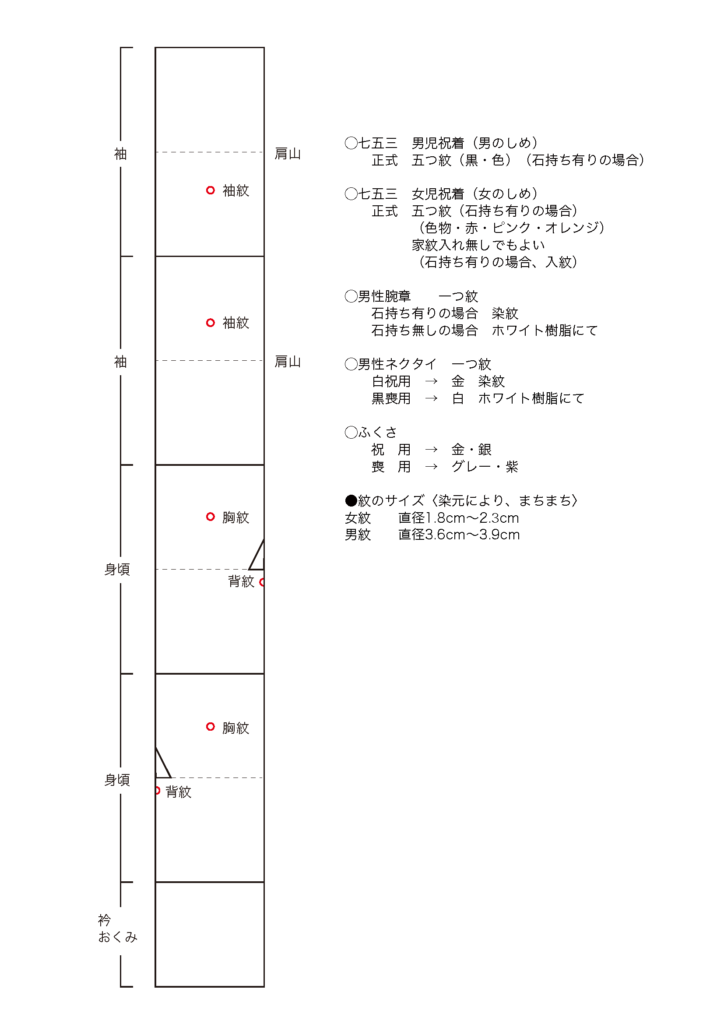

紋の大きさは石持ちの大きさ(染元)により違い、平均値として女紋で約1.8cmから2.3cm、男紋は約3.7cmから3.9cmありますので、紙の大きさは5cm四方くらいに切って、そこに型を描きます。

明治・大正・昭和の初期あたりは、型紙にはサメの油を塗った紙を使っていたそうです。反物に約6粒の紋を刷り込んでいる間に、型紙の切り口がボロボロになるため、サメの油で今でいう防水加工したわけです。

昭和30年の手前までは、柿渋を塗った紙に型を描いて型紙を作っていました。柿渋を塗っても、染める時に染料を塗っていくとボロボロになりますから、私の場合は透明または乳白色のフィルムを使いました。新しい紋や古くなって作り直さなければならない型紙の紋は一旦、渋紙に下描きして、その上にフィルムを当てて型をとります。

フィルムは、用途によって厚さを変えます。たとえば「丸に二つ引き」の紋は、刷り込みの時、生地の布目に沿って染料を染み込ませていき、少し盛り上げたいので、型紙のフィルムもわずかですが厚いものを使います。

フィルムを丸く切る時は、コンパスを利用します。力加減が大事で、コンパスにつけたカッターの刃先で、まずサラッと傷をつけるように丸を描きます。その後、一気にサーッと切っていきます。一旦、刃を止めてしまうと、そこで丸に段差が出てしまうのです。

フィルムの型は、使い終わったら水に浸けておきます。きれいに洗えば何度も、半永久的に使えます。

②反物の下ごしらえ

紋を描く部分に丸ゴテをあてて、生地の表面を潰して平らにします。生地が厚いと凹凸があるので、線をまっすぐ描いても波のように曲がってしまうためです。特に縮緬は凹凸が激しいので、必ず潰しゴテを使えと教えられました。

生地の上に薄紙をのせ、丸ゴテは布目を通して、まっすぐのします。紋入れする部分より余計に大きくコテをあてると生地がテカってしまうので、注意しなければなりません。紋を描き終わったあとに、蒸して平らに戻します。

昔は炭を置いてコテを熱くしていましたが、ここは商業地域で火が使えないということで、IHコンロを使うようになりました。

色物の反物に紋を描く場合は、下ごしらえとして反物の色を抜く「抜染」(ばっせん)の作業が加わります。

③紋の刷り込み

家紋を入れる箇所が、あらかじめ白い丸に染め抜いてある部分を「石持ち」(こくもち)といいます。石持ちがない場合は、紋を入れる部分を作ります。

紋の刷り込みは、生地の上に型紙をのせ、刷毛で染料を刷り込んでいきます。一気に仕上げると、染料の厚いところと薄いところで段差が出てしまうので、薄く何度も刷り込みます。

染料は、私の場合はほとんど両用黒で、定着剤としてアラビア粉を少々混ぜて使いました。染めによっては赤紫系統の強い秀明黒(しゅうめいぐろ)を合わせて、自分で独自の黒を作りました。耳かきのような竹製のさじを用いて瓶から少量の染料を小皿にすくい、合わせます。染料は職人それぞれで、全国的に有名な職人さんも合わせ方は門外不出で絶対に教えません。

黒留袖や喪服など生地が黒い場合は白塗り加工で、ホワイト樹脂系の染料を使います。

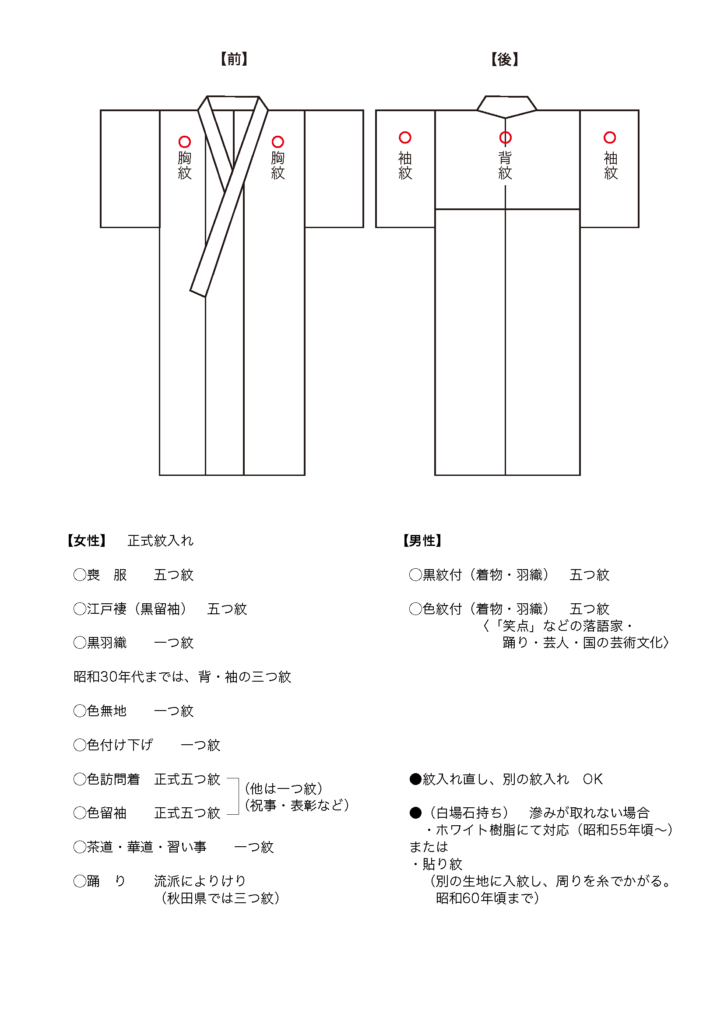

正式な紋は、背に1つ、胸に2つ、袖に2つの「五つ紋」になります。胸の紋は「胸紋」と書いて「だきもん」といいます。

背紋は、左右に間をあけて約3分の2ずつ描き、左上前ですので左を上にして背中心で縫い合わせて1つの紋になります。生地は左右に伸びるので、背中はどうしても両サイドに引っ張られてしまいます。そのため、ちょうど半分ずつ描いてしまうと背紋が左右に分かれて見えてしまうからです。

刷り込みが全体の作業の70%くらいで、「五つ紋」であれば背紋の左右、胸紋、袖紋を一気に40分から50分かけて描きます。集中して描かなければならないので、親父からは「刷り込みする時は、電話が来ても出るな」と言われました。

紋の刷り込みが終わったら、薄紙をのせた上から丸コテをあてます。

④紋の線描き

紋の細かいところは筆で線を入れます。分回しや定規を使いますが、その他の線は全てフリーハンドで描きます。

刷り込みした丸の修正など、円を描く時は分回しに筆を取り付けて使います。分回しは自分に合わせて調整しながら、男紋用・女紋用・修正用と4本あります。

直線は定規を使います。定規の溝に押さえ棒をあて、筆を支えながらせ真っ直ぐな線を描いていきます。この定規は祖父からもらったもので、もう100年以上になります。溝の滑りが良くなるよう、よく祖父から「お前さ、鼻油いっぱいあるから、溝に鼻油いっぱい塗っておけ」と言われました。

線描き用の筆は、白毛の筆を使います。以前はネズミのヒゲを使った細い筆を使っていました。ただ、今はもう使えません。筆の中に染料の糊カスか、つねに私が舐めて使うのでその唾液が入って固まってしまい、筆先が割れて真っ直ぐに尖らなくなり、そうなるともう使いものにならないのです。ネズミのヒゲよりは若干、質が落ちますが、赤毛の筆で線描きします。

筆は細い線描き用、いくらか太めに描く割り出し用と種類を分けて使います。

墨は、線描き用は学校の書道で使うような墨と同じに見えますが、入っているニカワの量が多い特製の墨です。ニカワが強ければ強いほど墨は滲みませんし、乾きやすいです。割り出し用はケンボウを使います。祖父は「ケンボウ」と言っていましたが、ケンボウのボウは「棒」、ケンはどういう漢字を書くのか分かりません。墨とケンボウと2種類あるから間違わないようにと言われました。

⑤仕上げ

仕上げに「蒸す」作業を行います。生地が正絹であればいいんですが、現代になってからポリエステルの生地が多くなって、コテを直接あてると生地が溶けて穴があいてしまいます。それで、コテにのせた薄布に霧吹きでシュッと水を吹きかけ、あまり熱くないそのコテを生地の下からあてる方法を考えました。蒸気アイロンの原理です。

または、フラスコに水を入れて沸騰させ、紋入れした部分を5秒くらい、蒸気にあてます。軽くドライヤーをあてる場合もあります。

さらに、雨などで紋が滲まないように防水スプレーをします。

このように、伝統的な手仕事とはいえ、昔通りの方法で今でもやれるかというと、そうではありません。正絹100%とかポリエステル100%だけでなく人絹もあるので、その反物の見極めが大事になります。

尾関紋上絵屋資料編

紋章上絵について資料

【紋章上絵資料提供】

山形市無形民俗文化財調査報告書

村山民俗学会 調査・編集 -- 山形市教育委員会

2020年3月発行

撮影:2023年6月21日 聞き手:たなかゆうこ 撮影:荒井安雄