戦後から令和へ、芸妓として山形の花柳界とともに

川島節子さん〈山形芸妓・小蝶姐さん〉

(かわしま せつこ)

(やまがたげいぎ・こちょうねえさん)

(山形市)

収録日:2022年8月30日

公開日:2025年1月25日

山形芸妓

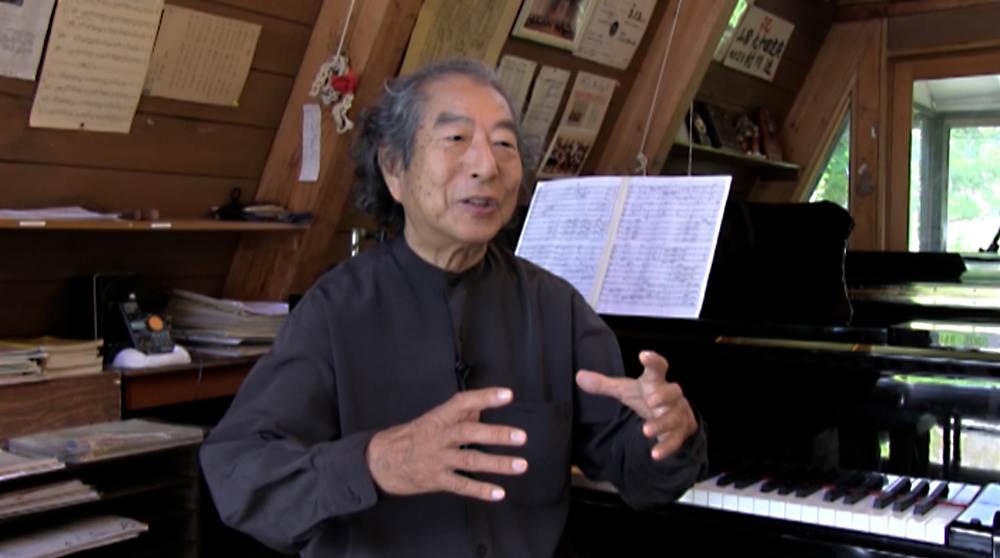

私は芸妓で芸名は小蝶(こちょう)、本名は川島節子です。私たち「山形芸妓(げいぎ)」は山形芸技置屋組合に入っていて、私が組合長をしています。

今は「やまがた紅の会(山形伝統芸能振興株式会社)」ができ、こちらには唄と三味線の「やまがた芸子(げいこ)」、長い袖の着物を着て舞う「やまがた舞子(まいこ)」がいます。それぞれ年齢・役割は違いますが、一緒になって山形のお座敷文化を繋いでいます。

時代とともに芸妓の数も少なくなって、今はもう4人しかいません。一番上の小菊姐さんが98歳で、斎藤茂吉文化賞をいただいたお姐さんです。その小菊姐さんの孫が弟子の菊弥で、「やまがた舞子」の1期生から芸妓になりました。こういう若い人たちに、これから頑張ってもらいたいと思っています。

日本舞踊の道へ

私は昭和5年の10月21日に酒田で生まれで、昭和13年に山形に来ました。山形の母は三味線のお師匠さんをしていて、親戚だったので、そこの跡継ぎになってくれと言われ養女になりました。

当時、母のところには、芸者衆になる人で若い子どもが何人も三味線を習いに来ていました。お稽古は教え方が今とは違い、とても厳しいものでした。母も庄内出身なものですから、庄内弁で「でっての~、お前さんは!」と、きつい言葉ですごく怒るのです。

私は、それを見ていたら嫌になって「これはやめた」と思い、「 三味線のお師匠さんになるのはやめます」と言いました。「じゃぁお前、何になりたいの?」と聞かれたので、「踊りのお師匠さんなら、なりたい」と答えたのです。

それから日本舞踊の道に入りましたが、踊りのお稽古も厳しく、「手が悪い、もっと上げる」とか、「足の開きが足りない」とか、よく扇子で叩かれました。

踊りの流派は、最初は藤蔭流で、戦後は藤間流になりました。20歳の頃、東京まで行って、家元の前で踊って試験を受け、名取になって藤間蝶の名前をいただきました。その後、踊りを教えられるよう師範免許の試験を受けて合格し、それから今まで踊りの師匠を続けています。

半玉から一本に

戦時中は芸者衆も徴用されて、山形駅の南の方にあった日飛(にっぴ/正式名 : 日本飛行機)という飛行機を製造する大きな工場に行ったり、軍服のボタン付けやミシンかけをしたという話も聞きました。

昔は、小学校は8年間でした。私たち高等科の生徒も動員されて、鉄工所で機械を磨く作業をしました。そこでは3時のおやつの時間になると、おにぎりが配られました。あの頃は、ご飯を増やすために芋などいろいろ入った〝かてご飯〟ばかりだったので、小さいけれど白いご飯のおにぎりがささやかな楽しみでした。

昭和20年、ちょうど終戦の年に高等科を卒業しました。あの頃は戦争で、お姐さん方はみな芸妓をやめたり実家に帰ったりして、花小路に残っていたのは4、5人いたでしょうか。それで、お師匠さんから「お前は踊れるから」と言われ、芸妓見習いの半玉(はんぎょく)さんとしてお座敷に上がるようになりました。

戦後まもなくですから、よく県庁から頼まれて、東根の神町にいた進駐軍の将校さんの宴会で踊りました。もちろん英語はわからないので、話はできません。ただ、進駐軍英語というのがありました。将校さんたちは、半玉は子どもだとわかっていて「はい、ベビーさん!」なんてチョコレートをくれるので、その時は私たちも「サンキュー」と答えるくらいはできました。

一人前の芸妓の一本(いっぽん)さんになったのは、19歳の頃です。世の中が落ち着いてくるにつれて芸妓も増え、一番多い時で50人近くになりました。

山形の老舗の料理屋(料亭)さんというと、このあたりは千歳館さん、四山楼さん、のゝ村さんの3軒で、大きな宴会場がありました。今、亀松閣さんは離れていますが、昔は亀松閣さんも七日町、私の家の隣にあったのです。

進駐軍がよく入ったのは千歳館さんで、あの頃は花小路もにぎやかでした。初めて料理屋さんに来たアメリカの将校さんは、靴のままお座敷に上がってきて、「あら~」ということもありました。

一日は髪結いから

芸妓の一日は髪結いから始まりました。今のように美容室とは言わず、髪結いさんです。

今は鬘ですが、昔は午前中に髪結いさんに行って、自分の髪で日本髪を結ってもらいました。

午後の3時4時になると、花小路にあったお風呂屋さんに行きました。練り白粉で首やうなじを手で白く塗り、襟化粧だけやって、あとは顔の化粧をすればいいだけにしておくのです。

お座敷はほとんどが予約でしたが、急なお客さんが入ると料理屋さんから「今すぐ来てくれ」と電話が来ることもあり、そうするとすぐに行かなければなりません。それで、いつお座敷に呼ばれてもいいように、日本髪を結って頭を綺麗にして、襟化粧を済ませていました。急いで支度しても、「 早くやれ~」 と怒鳴られたりしましたが、今は昔とは違って、そんなことを言ったら怒られてしまいます。

昔は、料理屋さんに大きい舞台のあるお座敷があって、そこでお祝い事や結婚式があると、必ず呼ばれて踊りを踊りました。

お座敷に上がる日は、何月何日の何時から何時まで、どこのお座敷かを書いた伝票を料理屋さんからもらってきました。その伝票を見番(けんばん)に預けるわけです。そうすると見番の事務員さんが、それを持って料理屋さんに集金に行きました。その見番も、今はなくなってしまいした。

お客様との思い出

昔はご贔屓のお客様から、「正月は来客が多いから家に来て手伝ってくれ」と言われることもありました。それで、お正月の七草くらいまでは、一本になると裾の長い黒紋付きの左褄を取ってお客様のところに伺ったものです。お宅にお邪魔して、新年のご挨拶に来られた外からのお客様のお相手をしたりしました。

芋煮会のお手伝いに行くこともありました。昔は、全部自分たちで材料を用意して、リヤカーに積んで河原に行きました。石を組んでかまどをつくったり、枝を拾ってきて燃やしたりするので大変でしたが、あれはあれで楽しかった気がします。

今はあまり使いませんが、昔はお座敷でも「んだべ~」なんて、平気で山形弁を話していました。ほかの県から転勤で山形に来られた方は、山形弁を聞きたがって、「山形弁でしゃべってくれ」「山形弁を教えてくれ」という方もいました。そう言われると、逆に言えなくなってしまうもので、困ることもありました。

白洲次郎さんのこと

昭和26年頃、東北電力の会長さんの白洲次郎さんが蔵王温泉に別荘を建てた縁で最初にお座敷に呼ばれた時に、東北電力の方から「外人と間違うなよ。日本人だからな」と言われましたが、本当に外国人さんのように背が高くて体格が良くて、ご立派な方でした。

毎年、料亭の「のゝ村」さんにいらして、その時は必ず金太さんと私を呼んでくださいました。お座敷では、仕事の話は一切なさいませんでした。もちろん私たちは話を聞いても何もわかりませんが…。

外国にもいらしたそうなので、ウイスキーとかワインとか洋酒がお好きなのかと思ったら、お酒はいつも日本酒だけでした。

会長さんは踊りのこともとても詳しくて、私は踊ったあと一度、「どこか注意するところはありますか?」と聞いたことがあります。すると、会長さんは「あなたはね、肩に力が入ってるから、力を抜きなさい」と言われました。

あとは、「武原はんさんと井上八千代さんの、そういう一流のものはちゃんと見ておいて勉強したほうがいいよ」と、そう教えていただきました。

まだまだ現役で

今、「やまがた舞子」に踊りを教えていますので、それには昔の踊りのことや山形の花柳界の古いことを少しは覚えておかないとと思い、いろいろ昔のことを調べたりしています。昔の踊りには古今和歌集を歌を踊りにしたり、山形県内の景色をいろいろ踊りにしたものもありました。

また戦前は、待合組合、置屋組合、料理屋組合の三業制度でした。昭和2年には山形市で全国産業博覧会が開かれて、全国から芸者さんが集まり、料理屋さんの数も多かったそうです。そうした踊りや歴史があったことを、将来を担う若い「やまがた舞子」たちにも伝えているところです。

時代とともに芸妓の世界も変わり、私も90歳を超えました。昔なら、こんなに長く芸妓をすることはなかったのでしょうが、98歳の小菊姐さんというお手本がいますので、私もまだまだ元気で現役で頑張りたいと思っています。

(了)

収録日:2022年8月30日 聞き手:たなかゆうこ 収録:岡崎真人